2018年06月19日

認知症について考えよう・・・・用語の変更

その昔は、認知症のことを痴呆(ちほう)と呼んでいました。

今でも年配の方は、この言葉を使用されている方もいるかと思われます。

この言葉の変更は、平成16年(2004年)12月に厚生労働省の『「痴呆」に替わる用語に関する検討会』で「痴呆」という用語が侮蔑的な意味合いを含んでいることや、症状を正確に表していないことなどから、用語による誤解や偏見の解消を図る一環から検討をおこない、「痴呆」に替わる呼称として「認知症」が最適とする報告書が提出されたそうです。

「痴呆」という用語の問題点は、

(1)侮蔑感を感じさせる表現である

痴呆という用語は、「いったん個人が獲得した知的精神的能力が失われて、元に戻らない状態」とされており、「あほう・ばか」と通ずるものであり、侮蔑的な意味合いのある表現である。

(2)痴呆の実態を正確に表していない

痴呆について、一般的に「痴呆になるとなにもわからなくなってしまう」というイメージで捉えられる場合があるが、近年、国内外で痴呆の当事者が自らの体験や気持ちを発言され始めており、こうしたイメージが全くの誤りであることが明らかになってきた。

その理由として、痴呆と呼ばれる病気の中には、進行を遅らせる或いは、治る病気もあり、言葉が不適切である。

具体的には、水頭症を発症すると痴呆症状が出るが、治療によって改善できる。

そして、血管性痴呆も脳の血流を改善することで、進行を遅らせることができるようになっている。

以上の理由から「痴呆」という言葉が不適切であると考えられる。

そして、痴呆の実態について誤ったイメージが広く存在している原因の一つが、「痴呆」という表現にあると考えられる。

(3)早期発見・早期診断等の取り組みの支障になる

痴呆の早期発見、早期診断の重要性が指摘されているが、実態としては、痴呆になることは怖いことであり、恥ずかしいことであるという認識が広く存在し、「痴呆」に関する症状であるとわかると、診断の受診や早期対応プログラムへの参加が拒否されるなど、施策を実施の際の支障となっているとの指摘がある。

「痴呆」という表現が、こうした恐怖心や羞恥心を増幅していると考えられる。

「認知症」を使用する理由としては、

(1)痴呆の本質を端的に表現すると「認知障害により、社会生活や職業上の機能に支障をきたす状態・症状」ということになる。

(2)「認知」とは、覚える、見る、聞く、話す、考えるなどの知的機能を総称する概念であり、痴呆に関しては記憶機能の低下のほか、

i 失語(耳や発声等問題はないのに、大脳の病気や障害によって言語中枢が損傷され、言葉を理解したり話したりできない状態。)

ii 失行(運動機能が正常にもかかわらず、目的を行う動作ができない。)

iii 失認(種々の感覚が問題ないのに、人やモノを認識できない状態。)

iv 実行機能障害(計画を立てて、それを実行することができない)

などの症状が見られる。

こうした「痴呆」の本質に着目し、「認知」を用いることとした案。語尾を病気の状態を示す「症」とするのは、「痴呆」の中には一部治癒若しくは症状が安定するものがある一方、他の多くの場合は進行性であり状態が固定していないため。

以上を簡単にまとめてみると「痴呆」という言葉は「頭がバカになってしまい、何もできな状態になる。」という潜在的な思いこみがあるが、実際の経過をみると必ずしもすべてが急に失われいくわけでもない。

実際には、“感情もしっかりと残っているし、失われていない機能がある。”ただ確実にできないことが進行していく。

ここで、早期に発見して治療することで、治る或いは進行を遅らせることもできる。

ただ、それを妨害しているのが「痴呆」という言葉を変えなければ前進しない。

政府の中には『高齢化に伴って、病気が増えていき、具体的な対応策を考えなければならない。』危機感も用語の変更につながった

と考えらます。

※「痴呆」に替わる用語に関する検討会報告書(厚生労働省ホームページ)

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/12/s1224-17.html

今でも年配の方は、この言葉を使用されている方もいるかと思われます。

この言葉の変更は、平成16年(2004年)12月に厚生労働省の『「痴呆」に替わる用語に関する検討会』で「痴呆」という用語が侮蔑的な意味合いを含んでいることや、症状を正確に表していないことなどから、用語による誤解や偏見の解消を図る一環から検討をおこない、「痴呆」に替わる呼称として「認知症」が最適とする報告書が提出されたそうです。

「痴呆」という用語の問題点は、

(1)侮蔑感を感じさせる表現である

痴呆という用語は、「いったん個人が獲得した知的精神的能力が失われて、元に戻らない状態」とされており、「あほう・ばか」と通ずるものであり、侮蔑的な意味合いのある表現である。

(2)痴呆の実態を正確に表していない

痴呆について、一般的に「痴呆になるとなにもわからなくなってしまう」というイメージで捉えられる場合があるが、近年、国内外で痴呆の当事者が自らの体験や気持ちを発言され始めており、こうしたイメージが全くの誤りであることが明らかになってきた。

その理由として、痴呆と呼ばれる病気の中には、進行を遅らせる或いは、治る病気もあり、言葉が不適切である。

具体的には、水頭症を発症すると痴呆症状が出るが、治療によって改善できる。

そして、血管性痴呆も脳の血流を改善することで、進行を遅らせることができるようになっている。

以上の理由から「痴呆」という言葉が不適切であると考えられる。

そして、痴呆の実態について誤ったイメージが広く存在している原因の一つが、「痴呆」という表現にあると考えられる。

(3)早期発見・早期診断等の取り組みの支障になる

痴呆の早期発見、早期診断の重要性が指摘されているが、実態としては、痴呆になることは怖いことであり、恥ずかしいことであるという認識が広く存在し、「痴呆」に関する症状であるとわかると、診断の受診や早期対応プログラムへの参加が拒否されるなど、施策を実施の際の支障となっているとの指摘がある。

「痴呆」という表現が、こうした恐怖心や羞恥心を増幅していると考えられる。

「認知症」を使用する理由としては、

(1)痴呆の本質を端的に表現すると「認知障害により、社会生活や職業上の機能に支障をきたす状態・症状」ということになる。

(2)「認知」とは、覚える、見る、聞く、話す、考えるなどの知的機能を総称する概念であり、痴呆に関しては記憶機能の低下のほか、

i 失語(耳や発声等問題はないのに、大脳の病気や障害によって言語中枢が損傷され、言葉を理解したり話したりできない状態。)

ii 失行(運動機能が正常にもかかわらず、目的を行う動作ができない。)

iii 失認(種々の感覚が問題ないのに、人やモノを認識できない状態。)

iv 実行機能障害(計画を立てて、それを実行することができない)

などの症状が見られる。

こうした「痴呆」の本質に着目し、「認知」を用いることとした案。語尾を病気の状態を示す「症」とするのは、「痴呆」の中には一部治癒若しくは症状が安定するものがある一方、他の多くの場合は進行性であり状態が固定していないため。

以上を簡単にまとめてみると「痴呆」という言葉は「頭がバカになってしまい、何もできな状態になる。」という潜在的な思いこみがあるが、実際の経過をみると必ずしもすべてが急に失われいくわけでもない。

実際には、“感情もしっかりと残っているし、失われていない機能がある。”ただ確実にできないことが進行していく。

ここで、早期に発見して治療することで、治る或いは進行を遅らせることもできる。

ただ、それを妨害しているのが「痴呆」という言葉を変えなければ前進しない。

政府の中には『高齢化に伴って、病気が増えていき、具体的な対応策を考えなければならない。』危機感も用語の変更につながった

と考えらます。

※「痴呆」に替わる用語に関する検討会報告書(厚生労働省ホームページ)

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/12/s1224-17.html

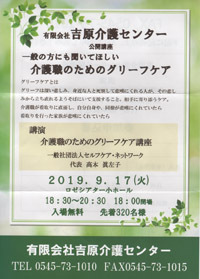

一般の方にも聞いてほしい 介護職のグリーフケア

2019 年静岡市認知症疾患医療センター専門研修会に行ってきました。

認知症について考えてみよう ~まとめ~

認知症について考えてみよう ~地域のサポート(市町村の取り組みについて)~

認知症について考えてみよう ~地域のサポート(認知症サポーター)~

認知症について考えてみよう ~認知症家族のサポート~

2019 年静岡市認知症疾患医療センター専門研修会に行ってきました。

認知症について考えてみよう ~まとめ~

認知症について考えてみよう ~地域のサポート(市町村の取り組みについて)~

認知症について考えてみよう ~地域のサポート(認知症サポーター)~

認知症について考えてみよう ~認知症家族のサポート~