2012年05月28日

気と血の働き(気血の役割)

いままで、トッピック的に中医学(中国伝統医学)のお話をしてきましたが、記事を掲載する間隔もあき、しばらくして中医学の記事を掲載すると何のことを言っているのか分からなくなってしまうのではないかと思うようになりました。

そこで、系統づけてお話を進める必要性を感じ、まずシリーズ的に気血(きけつ)についてお話をします。

最近、救心のCMでは「気血不足が体の不調を招く」とか言われるようになりました。

気(き)と血(けつ)は、中医学では体を構成する要素となっています。

気の働きは、体を動かす作用、身体を温める作用、外敵から身を守る免疫作用、血を脈官外に漏らさない作用があります。

血の働きは、体に栄養を与える作用

後身体を作っている構成要素には、『津液』の存在があります。

中医学では『津液(しんえき)』、日本漢方では『水(すい)』これは、体液のことを言います。

ただ、『津液(しんえき)』或いは『水(すい)』は体液なので、身体を構成する重要な要素としては、気と血の二つになります。

この気と血は、お互いに助けながら身体の隅々に行くことで、人間の生命活動を維持していると中医学では考えております。

専門用語では『気は血の帥(すい)、血は気の母』と言われております。

この意味は、気は先程説明したとうりに動く性質があり、血を引っ張ってからだの隅々にいくことで、血も身体の隅々に行き渡り、身体が栄養されます。

また、気の働きを助けるエネルギー源となるのが、血であります。

ですから気と血は、相互に作用することで身体を健康に保つことができるのです。

このバランスが崩れと身体の不調を訴えることになります。

この崩れたバランスを調整する方法として、運動療法では太極拳などの内気功、外からの刺激する治療として鍼灸治療、内から治療する漢方薬があります。

この気血を中心とした中医学(中国伝統医学)について、これから少しづつ解説をしていきたいと思います。

そこで、系統づけてお話を進める必要性を感じ、まずシリーズ的に気血(きけつ)についてお話をします。

最近、救心のCMでは「気血不足が体の不調を招く」とか言われるようになりました。

気(き)と血(けつ)は、中医学では体を構成する要素となっています。

気の働きは、体を動かす作用、身体を温める作用、外敵から身を守る免疫作用、血を脈官外に漏らさない作用があります。

血の働きは、体に栄養を与える作用

後身体を作っている構成要素には、『津液』の存在があります。

中医学では『津液(しんえき)』、日本漢方では『水(すい)』これは、体液のことを言います。

ただ、『津液(しんえき)』或いは『水(すい)』は体液なので、身体を構成する重要な要素としては、気と血の二つになります。

この気と血は、お互いに助けながら身体の隅々に行くことで、人間の生命活動を維持していると中医学では考えております。

専門用語では『気は血の帥(すい)、血は気の母』と言われております。

この意味は、気は先程説明したとうりに動く性質があり、血を引っ張ってからだの隅々にいくことで、血も身体の隅々に行き渡り、身体が栄養されます。

また、気の働きを助けるエネルギー源となるのが、血であります。

ですから気と血は、相互に作用することで身体を健康に保つことができるのです。

このバランスが崩れと身体の不調を訴えることになります。

この崩れたバランスを調整する方法として、運動療法では太極拳などの内気功、外からの刺激する治療として鍼灸治療、内から治療する漢方薬があります。

この気血を中心とした中医学(中国伝統医学)について、これから少しづつ解説をしていきたいと思います。

2012年05月25日

最近感動した名言!!

どこかで、目にした言葉ですが、感動した言葉を見つけたのです。

おそらく100歳を超えても現役医師である日野原重明先生の言葉だったと思うのですが・・・・・

その言葉を紹介したいと思います。

『一瞬が連なって、一日、一年となり、一生となるのです。』

この言葉は、聞いたときに当にそうだなと思いました。

人間つらいときがあるときは、“明けない闇はない”と思っていても、気持ちが萎えてしまいます。

しかし、上の言葉をいくと、いつまでも気持ちが萎えっぱなしでは、一生が台無しになってしまいます。

現状を大きく変えることは難しいけれども、現状を変えるために出来ることから始めることが大切だとこの言葉は教えてくれるように感じます。

一瞬が一生がつながっているのなら、日々の毎日も大事な時間になってきます。

まさしく、私は自分にそう言い聞かせて生活をしております。

良い言葉は、勇気をくれます。

また、元気のでる言葉に巡り会えたらな良いなと思うしだいです。

おそらく100歳を超えても現役医師である日野原重明先生の言葉だったと思うのですが・・・・・

その言葉を紹介したいと思います。

『一瞬が連なって、一日、一年となり、一生となるのです。』

この言葉は、聞いたときに当にそうだなと思いました。

人間つらいときがあるときは、“明けない闇はない”と思っていても、気持ちが萎えてしまいます。

しかし、上の言葉をいくと、いつまでも気持ちが萎えっぱなしでは、一生が台無しになってしまいます。

現状を大きく変えることは難しいけれども、現状を変えるために出来ることから始めることが大切だとこの言葉は教えてくれるように感じます。

一瞬が一生がつながっているのなら、日々の毎日も大事な時間になってきます。

まさしく、私は自分にそう言い聞かせて生活をしております。

良い言葉は、勇気をくれます。

また、元気のでる言葉に巡り会えたらな良いなと思うしだいです。

2012年05月21日

『めまいと鍼灸治療』の講演に参加しました。

昨日(平成24年5月20日)は、静岡鍼灸臨床研究会の講習会が静岡労政会館であり、行ってきました。

演題は『めまいと鍼灸治療~適応・不適応と効果的な治療について』と題して、鈴鹿医療科学大学 鍼灸学部鍼灸学科教授の佐々木和郎先生の講演が行われました。

私は、先生とは大学時代(明治鍼灸大学)の学生時代に教えていただき、附属の病院研修生時代に色々と指導をしていただきました。

ですから、講演前に先生の所に挨拶に伺いました。

さて、本題の講演についてですが、めまいには回転性目まい(周囲がぐるぐる回る)と非回転性めまい(ふらつく)の2種類があります。

簡単にいうと鍼灸が適応になるめまいは、自立神経が関係した目まいは、治療効果が高いです。

例えば、メニエル氏病など。

逆に不適応なのは、めまいの症状+吐き気・顔や手足のしびれ・言語障害(しゃべりにくい・ろれつが回らない)・歩行障害がある方は脳卒中や腫瘍の存在が考えられるので、病院でしっかりと検査をしてもらうことが大切になってくるそうです。

それで、鍼灸治療が効果的になるメニエル氏病の患者さんは、首肩が緊張する或いは圧痛を訴えることが多いそうです。

ですから、この首肩の緊張をとるように鍼灸治療を行えば、メニエル氏病のめまいは改善されるとお話をされました。

ですから、皆さんの近くにメニエル氏病でめまいの症状を訴える方がいらしたら、肩こりをとることがめまいの改善につながることをアドバイスしていただきたいと思います。

講演は、講義だけなく実技も行われました。

めまいによる首の緊張しやすい場所を教えてくださる佐々木先生

久しぶりの恩師の講演を聞き、なんだか学生時代に戻った気持ちになり、よい一日を過すことができました。

2012年05月18日

お気に入りの本『気くばり交渉術』

この本の著者である藤田尚美氏さんは、昨年11月に行われたSOHOしずおかのブレイクスルーセミナー(選ばれる人になる交渉術)の講師でした。

その講演の時に丁度発刊された本が今回紹介する本であります。

藤田さんは、地方警察官、銀座のホステス、警備会社時代に国会議員のボーディーガードをするなどユニークな経歴をおもちで、現在はWeb製作会社を経営されている方でもあります。

Webの世界では、同じ意味の言葉を使っても、言葉の表現の仕方しだいで売り上げが変わってくることを実感されており、事実以外のことを言ってはいけないものの、言葉の表現の大切さを訴えております。

しかし、この手の本は、正論は言うけれど実際に使えるかどうかというと、使用する場面がどこなのか分からない点もあります。

でも、この本は交渉術の基本を述べた後、それがどのような場合に使うのか、事例を出してあります。

これならば、この時は、この交渉術を使用すれば、スムーズに進むことが簡単に理解できます。

それが、この本の優れたところです。

特に、コミュニケーションの苦手な方と思っている方は、教科書になるぐらい、分かりやすく解説してあります。

もし、興味がありましたら、手にとってはいかがでしょうか。

2012年05月16日

五月病のメカニズムとは?

4月から新年度となり、一ヶ月すぎた新入社員方々中には、いわいる五月病となっている人もいるかもしれません。

これは、入社した会社が自分が思い描いたイメージと違っており、なおかつこのギャップを自分でカバーできないときに起こる症状です。

社会人の先輩方は、そんな後輩を見ていろんなことを思うかもしれませんが、当事者はそんなふうに思いませんよね。

今回は、その五月病がどのようなメカニズムで発症するのかを東洋医学的に解説をしていきます。

ここで、注目することは、以前抑肝散の記事でもお話しました『肝』の臓腑(ゾウフ)であります。

話はかわりますが、自然界と人間は切ってもきれない関係であります。

話はかわりますが、自然界と人間は切ってもきれない関係であります。

我々、先人達は伝染病などを経験して、自然が人間に与える影響とそれに伴って発症病気に苦しんできました。

だから、自然の状況と人間の体をリンクさせた医学を作られたのが、鍼灸や漢方を代表する『東洋医学の理論』です。

ですから、心・肺・肝・脾・腎の五臓と呼ばれるものにも、自然の性質や意思がリンクしていると考えています。

これが、西洋医学と東洋医学の差であり、西洋医学が主流の現在では、この説明を一般の方に専門用語で説明をすると誤解を受ける点でもあります。

さて、先の五臓と性質と自然界との関わりを解説した五行論というものがあります。

その内容についは、別の機会にお話をしたいと思います。

それでは本題の五月病の話に戻るとして、今の季節は『春』ですよね。

『春』をイメージすると思い描くのは、伸びやかな気持ちになることです。

ですから、この時期は、人間の心と体や植物も伸びやかになるものです。

春は、草木が生い茂げ、いきいきと成長するということで、五行論では『春』は草木に関係していると考えています。

この季節、色んな物が伸びやかにめぐるということで、人間の五臓では『肝の疏泄(そせつ)作用』がイメージされます。

これは、肝の疏泄(そせつ)作用が全身に気血を巡らしていることから、イメージ的に『春』=『木(草木)』=『肝の臓器』となったと考えられるのです。

草木も水がしっかり与えられないと成長が止まってしおれたりしますが、人間もストレスや思い悩むと肝の疏泄(そせつ)作用に影響が出て、体の気血のめぐりが悪くなります。

そうなると、人間の体の活動にも影響が出てきます。

主に体に出てくる症状は、疲れやすい、食欲がない、便秘、めまい、不眠など、内面的にはイライラする、焦る、不安感が出てくる症状が出現します。

この状態でを東洋医学的に診断すると『肝欝気滞証(かんうつきたいしょう)』と言います。

実は、新入社員だけでなく、現代に暮らす私達も多くも多くのストレスがあり、この『肝欝気滞証(かんうつきたいしょう)』をベースにした様々な不定愁訴(冷えのぼせ等)が多く見られます。

西洋医学では、『自立神経失調症』と言われて曖昧になっている部分もありますが、東洋医学ではこれについて診断法もあるし、治療法もあります。

実は、この部分が西洋医学より東洋医学が優れている点です。

混迷が続く日本では、ますますストレス社会になり、今後東洋医学の需要が増えていくように思います。

次回は、『肝欝気滞証(かんうつきたいしょう)』によって起こされる症状をさらに詳しく解説したいと思います。

これは、入社した会社が自分が思い描いたイメージと違っており、なおかつこのギャップを自分でカバーできないときに起こる症状です。

社会人の先輩方は、そんな後輩を見ていろんなことを思うかもしれませんが、当事者はそんなふうに思いませんよね。

今回は、その五月病がどのようなメカニズムで発症するのかを東洋医学的に解説をしていきます。

ここで、注目することは、以前抑肝散の記事でもお話しました『肝』の臓腑(ゾウフ)であります。

話はかわりますが、自然界と人間は切ってもきれない関係であります。

話はかわりますが、自然界と人間は切ってもきれない関係であります。我々、先人達は伝染病などを経験して、自然が人間に与える影響とそれに伴って発症病気に苦しんできました。

だから、自然の状況と人間の体をリンクさせた医学を作られたのが、鍼灸や漢方を代表する『東洋医学の理論』です。

ですから、心・肺・肝・脾・腎の五臓と呼ばれるものにも、自然の性質や意思がリンクしていると考えています。

これが、西洋医学と東洋医学の差であり、西洋医学が主流の現在では、この説明を一般の方に専門用語で説明をすると誤解を受ける点でもあります。

さて、先の五臓と性質と自然界との関わりを解説した五行論というものがあります。

その内容についは、別の機会にお話をしたいと思います。

それでは本題の五月病の話に戻るとして、今の季節は『春』ですよね。

『春』をイメージすると思い描くのは、伸びやかな気持ちになることです。

ですから、この時期は、人間の心と体や植物も伸びやかになるものです。

春は、草木が生い茂げ、いきいきと成長するということで、五行論では『春』は草木に関係していると考えています。

この季節、色んな物が伸びやかにめぐるということで、人間の五臓では『肝の疏泄(そせつ)作用』がイメージされます。

これは、肝の疏泄(そせつ)作用が全身に気血を巡らしていることから、イメージ的に『春』=『木(草木)』=『肝の臓器』となったと考えられるのです。

草木も水がしっかり与えられないと成長が止まってしおれたりしますが、人間もストレスや思い悩むと肝の疏泄(そせつ)作用に影響が出て、体の気血のめぐりが悪くなります。

そうなると、人間の体の活動にも影響が出てきます。

主に体に出てくる症状は、疲れやすい、食欲がない、便秘、めまい、不眠など、内面的にはイライラする、焦る、不安感が出てくる症状が出現します。

この状態でを東洋医学的に診断すると『肝欝気滞証(かんうつきたいしょう)』と言います。

実は、新入社員だけでなく、現代に暮らす私達も多くも多くのストレスがあり、この『肝欝気滞証(かんうつきたいしょう)』をベースにした様々な不定愁訴(冷えのぼせ等)が多く見られます。

西洋医学では、『自立神経失調症』と言われて曖昧になっている部分もありますが、東洋医学ではこれについて診断法もあるし、治療法もあります。

実は、この部分が西洋医学より東洋医学が優れている点です。

混迷が続く日本では、ますますストレス社会になり、今後東洋医学の需要が増えていくように思います。

次回は、『肝欝気滞証(かんうつきたいしょう)』によって起こされる症状をさらに詳しく解説したいと思います。

2012年05月14日

鍼灸師会懇親会IN沼津

昨日、平成24年度 (社)静岡県鍼灸師会通常総会が沼津駅南口東側にある東部パレットにて行われ、出席しました。

会が無事に終了後、懇親会が開催されました。

今回のお店は、創作居酒屋『ゆうが』さんです。

お店の正面には、木彫りで店名が表記してあり、その横にははなやかなお花が飾ってありました。

この日は座敷で懇親会を行ったのですが、窓の外にはつくばいがあり、室内も淡い照明があり、雰囲気の良いお店でした。

お料理は、ラッキーにも牛肉の焼肉にあたり、その他もボリュウム満点の料理をおいしくいただきました。

懇親会の途中で、くじ引きで景品が当たる催しがあり、以外にも景品が早くあたったのは、良かったのですが・・・

渡されたのは、なにやら小さな袋・・・・

なんだろう・・・・・・・

袋を開けてみたら、アメ(ホールズ)でした。

正直、さびしい思いが・・・・

隣に座っていた先生は、私が欲しかったデリケートカッターをゲットして、うらやましく思ってしましました。

でも、会が終了して、隣に座った先生と帰る方向が同じだったので、電車に一緒に乗ったときに、私の欲しかったデリケートカッターをいただきました。

私のわがままを聞いてくれた先生に感謝

よい一日を過させていただきました。

会が無事に終了後、懇親会が開催されました。

今回のお店は、創作居酒屋『ゆうが』さんです。

お店の正面には、木彫りで店名が表記してあり、その横にははなやかなお花が飾ってありました。

この日は座敷で懇親会を行ったのですが、窓の外にはつくばいがあり、室内も淡い照明があり、雰囲気の良いお店でした。

お料理は、ラッキーにも牛肉の焼肉にあたり、その他もボリュウム満点の料理をおいしくいただきました。

懇親会の途中で、くじ引きで景品が当たる催しがあり、以外にも景品が早くあたったのは、良かったのですが・・・

渡されたのは、なにやら小さな袋・・・・

なんだろう・・・・・・・

袋を開けてみたら、アメ(ホールズ)でした。

正直、さびしい思いが・・・・

隣に座っていた先生は、私が欲しかったデリケートカッターをゲットして、うらやましく思ってしましました。

でも、会が終了して、隣に座った先生と帰る方向が同じだったので、電車に一緒に乗ったときに、私の欲しかったデリケートカッターをいただきました。

私のわがままを聞いてくれた先生に感謝

よい一日を過させていただきました。

2012年05月12日

抑肝散のネーミングについての考察

2回から抑肝散のネーミングについて、少しひっぱりすぎた感じがありますが、ブログの記事のボリュームから区切らせていただいてますので、その点はご容赦をお願いします。

さて、抑肝散(よくかんさん)は、そのままのとうりに肝(かん)を押さえる薬であると言うことです。

散は、前回もお話しましたけれども、散剤(顆粒のお薬)であることを示しています。

つまり、肝を抑制すれば、イライラやイライラする、眠れない、まぶたが痙攣する、手足が震えるなどの症状や小児の夜鳴き、落ち着きない、ひきつけなどの症状を改善することになります。

肝とは、なにか肝臓のことをしめすのか・・・

一般的に、肝臓というと西洋医学のことを思い浮かべますが、内臓という言葉は元々漢方用語であります。

ですから、ここでは間違えないように肝(かん)の臓とさせていただきます。

東洋医学では、五臓と呼ばれる心・肺・肝・脾(ひ)・腎には、それぞれに色んな作用をしていることを教えています。

肝とう字の成り立ちは、肉好き+干であります。

この干は、幹である。

ですから、肝は体における幹と考えられております。

まさに、肝腎要といわいる言葉とうりに大切な臓器であります。

さて、肝の病態生理ですが、代用的なものに“肝は疏泄(そせつ)をつかさどる”という作用があります。

この疏泄(そせつ)作用というのは、他の内臓や経絡(経絡)の気血のバランスをコントロールをして、健やか日常生活が過せるように番人みたいな役割をしております。

西洋医学で言えば、自立神経に似たような作用をしております。

この肝が影響が受けやすいのや七情の乱れ、現代でいうとストレスです。

このストレスにより、肝のバランスが崩れてくるのです。

肝のバランスが崩れると気血のバランスが崩れ、さまざまな不定愁訴を示します。

また、肝の作用として“肝は怒りをつかさどる”や“肝は筋をつかさどる”というものがあります。

つまり、ストレスにより肝のバランスが崩れる感情のコントロールができなくなって、怒りぽっくなり、筋肉も痙攣しやすくなるのです。

この場合、くずれた肝のバランスを抑えれば、イライラや筋肉に痙攣が納まることになります。

ですから、イライラやイライラする、眠れない、まぶたが痙攣する、手足が震えるなどの症状や小児の夜鳴き、落ち着きない、ひきつけなどの症状を改善する薬が抑肝散(よくかんさん)というネーミングでよいことになります。

ストレスが多い現代社会では、様々な不定愁訴を起こしやすい環境にあります。

西洋医学では、自立神経失調症と言っていますが、東洋医学の肝臓の病態生理から説明すると分かりやすくなります。

次回は、自立神経失調とほぼ同じ症状で春の季節病『五月病』について解説をしていきたいと思います。

さて、抑肝散(よくかんさん)は、そのままのとうりに肝(かん)を押さえる薬であると言うことです。

散は、前回もお話しましたけれども、散剤(顆粒のお薬)であることを示しています。

つまり、肝を抑制すれば、イライラやイライラする、眠れない、まぶたが痙攣する、手足が震えるなどの症状や小児の夜鳴き、落ち着きない、ひきつけなどの症状を改善することになります。

肝とは、なにか肝臓のことをしめすのか・・・

一般的に、肝臓というと西洋医学のことを思い浮かべますが、内臓という言葉は元々漢方用語であります。

ですから、ここでは間違えないように肝(かん)の臓とさせていただきます。

東洋医学では、五臓と呼ばれる心・肺・肝・脾(ひ)・腎には、それぞれに色んな作用をしていることを教えています。

肝とう字の成り立ちは、肉好き+干であります。

この干は、幹である。

ですから、肝は体における幹と考えられております。

まさに、肝腎要といわいる言葉とうりに大切な臓器であります。

さて、肝の病態生理ですが、代用的なものに“肝は疏泄(そせつ)をつかさどる”という作用があります。

この疏泄(そせつ)作用というのは、他の内臓や経絡(経絡)の気血のバランスをコントロールをして、健やか日常生活が過せるように番人みたいな役割をしております。

西洋医学で言えば、自立神経に似たような作用をしております。

この肝が影響が受けやすいのや七情の乱れ、現代でいうとストレスです。

このストレスにより、肝のバランスが崩れてくるのです。

肝のバランスが崩れると気血のバランスが崩れ、さまざまな不定愁訴を示します。

また、肝の作用として“肝は怒りをつかさどる”や“肝は筋をつかさどる”というものがあります。

つまり、ストレスにより肝のバランスが崩れる感情のコントロールができなくなって、怒りぽっくなり、筋肉も痙攣しやすくなるのです。

この場合、くずれた肝のバランスを抑えれば、イライラや筋肉に痙攣が納まることになります。

ですから、イライラやイライラする、眠れない、まぶたが痙攣する、手足が震えるなどの症状や小児の夜鳴き、落ち着きない、ひきつけなどの症状を改善する薬が抑肝散(よくかんさん)というネーミングでよいことになります。

ストレスが多い現代社会では、様々な不定愁訴を起こしやすい環境にあります。

西洋医学では、自立神経失調症と言っていますが、東洋医学の肝臓の病態生理から説明すると分かりやすくなります。

次回は、自立神経失調とほぼ同じ症状で春の季節病『五月病』について解説をしていきたいと思います。

2012年05月10日

抑肝散のネーミングについて

前回は、認知症の周辺症状(幻覚、妄想、抑うつ、興奮、焦り、不眠などの心理症状や攻撃的言動、徘徊、奇異な行動)に対して、効果があるとして、抑肝散(よくかんさん)という漢方薬が医師から注目を集めていることをお話しました。

抑肝散は、イライラやイライラする、眠れない、まぶたが痙攣する、手足が震えるなどの症状や小児の夜鳴き、落ち着きない、ひきつけなどの症状を改善するお薬であることも紹介しました。

でも、これら上記の症状を抑えるくすりがなぜ抑肝散(よくかんさん)と名前の漢方薬なのか?

ここで、少し話がかわりますが、皆さんがよく知っている漢方薬に葛根湯(かっこんとう)というお薬があります。

いわいる風邪の初期に使われるお薬として、知られています。

この薬は、葛根(かっこん・・クズの根)という生薬が入ったお薬であります。

因みに、漢方薬で最後に湯(とう)となっている薬は、煎じて飲む薬であります。

ですから、皆さんがいつも服用しているツムラの葛根湯は顆粒で服用していますが、本来は生薬を煎じて飲むくすりであることを理解していただきたいと思います。

では、顆粒のお薬は、どのようにしめされているのかということになりますが・・・・

これは、最後に散(さん)とネーミングになっている薬が顆粒服用するお薬となります。

漢方では、散剤(さんざい)とも言います。

そう、まさしく抑肝散が顆粒で服用する薬となります。

話を本題に戻して、葛根湯というお薬は、葛根(かっこん)という生薬が含まれたお薬でした。

他の漢方薬も同じように含まれている生薬がネーミングされていることが、ほとんどなんです。

でも、この抑肝散(よくかんさん)は、構成されている生薬のネーミングが入っていないお薬なんです。

なぜ、でしょうか?

正直、この薬がどうして、このネーミングなったのか、私にもわかりません。

でも、東洋医学の病態生理から考えると理解できます。

次回は、そこの部分をお話をしたいと思います。

抑肝散は、イライラやイライラする、眠れない、まぶたが痙攣する、手足が震えるなどの症状や小児の夜鳴き、落ち着きない、ひきつけなどの症状を改善するお薬であることも紹介しました。

でも、これら上記の症状を抑えるくすりがなぜ抑肝散(よくかんさん)と名前の漢方薬なのか?

ここで、少し話がかわりますが、皆さんがよく知っている漢方薬に葛根湯(かっこんとう)というお薬があります。

いわいる風邪の初期に使われるお薬として、知られています。

この薬は、葛根(かっこん・・クズの根)という生薬が入ったお薬であります。

因みに、漢方薬で最後に湯(とう)となっている薬は、煎じて飲む薬であります。

ですから、皆さんがいつも服用しているツムラの葛根湯は顆粒で服用していますが、本来は生薬を煎じて飲むくすりであることを理解していただきたいと思います。

では、顆粒のお薬は、どのようにしめされているのかということになりますが・・・・

これは、最後に散(さん)とネーミングになっている薬が顆粒服用するお薬となります。

漢方では、散剤(さんざい)とも言います。

そう、まさしく抑肝散が顆粒で服用する薬となります。

話を本題に戻して、葛根湯というお薬は、葛根(かっこん)という生薬が含まれたお薬でした。

他の漢方薬も同じように含まれている生薬がネーミングされていることが、ほとんどなんです。

でも、この抑肝散(よくかんさん)は、構成されている生薬のネーミングが入っていないお薬なんです。

なぜ、でしょうか?

正直、この薬がどうして、このネーミングなったのか、私にもわかりません。

でも、東洋医学の病態生理から考えると理解できます。

次回は、そこの部分をお話をしたいと思います。

2012年05月07日

認知症治療で注目を集める抑肝散(よくかんさん)!!

今認知症の周辺症状(幻覚、妄想、抑うつ、興奮、焦り、不眠などの心理症状や攻撃的言動、徘徊、奇異な行動)に対して、効果があるとして、抑肝散(よくかんさん)という漢方薬が医師から注目を集めています。

最近は、テレビでも紹介されるようになりました。

一般的に周辺症状がある場合は、脳循環改善薬、精神安定剤などを使用します。

しかし、これらの薬は、起きていてもボーットしていたり、足元がふらつき、日常の動きが低下していまいます。

でも、この抑肝散は、日常生活の動きも低下させることなく改善したという報告があるようです。

しかも、一般的に漢方薬は副作用が少ないとイメージがあるので、医師も使用しやすのではないかと思われます。

まだ、どの程度の周辺症状に効果があるのかまとまった見解がなさそうなので、今後を見守る必要がありますが、それにしても多くの医師がこの漢方薬に注目していのに、驚いてしまいます。

抑肝散は、イライラする、眠れない、まぶたが痙攣する、手足が震えるなどの症状や小児の夜鳴き、落ち着きない、ひきつけなどの症状を改善するお薬として認識されています。

その構成は、ソウジュツ、ブクリョウ、センキュウ、チョウトウコウ、トウキ、サイコ、カンゾウという7種類の生薬が混合されたお薬であります。

それぞれの生薬がどのように作用するかは、医師や薬剤師の方にお任せするとして・・・・・

私は、抑肝散というネーミングに注目してみました。

次回は、このネーミングについて、お話をしたいと思います。

最近は、テレビでも紹介されるようになりました。

一般的に周辺症状がある場合は、脳循環改善薬、精神安定剤などを使用します。

しかし、これらの薬は、起きていてもボーットしていたり、足元がふらつき、日常の動きが低下していまいます。

でも、この抑肝散は、日常生活の動きも低下させることなく改善したという報告があるようです。

しかも、一般的に漢方薬は副作用が少ないとイメージがあるので、医師も使用しやすのではないかと思われます。

まだ、どの程度の周辺症状に効果があるのかまとまった見解がなさそうなので、今後を見守る必要がありますが、それにしても多くの医師がこの漢方薬に注目していのに、驚いてしまいます。

抑肝散は、イライラする、眠れない、まぶたが痙攣する、手足が震えるなどの症状や小児の夜鳴き、落ち着きない、ひきつけなどの症状を改善するお薬として認識されています。

その構成は、ソウジュツ、ブクリョウ、センキュウ、チョウトウコウ、トウキ、サイコ、カンゾウという7種類の生薬が混合されたお薬であります。

それぞれの生薬がどのように作用するかは、医師や薬剤師の方にお任せするとして・・・・・

私は、抑肝散というネーミングに注目してみました。

次回は、このネーミングについて、お話をしたいと思います。

2012年05月04日

自宅に咲いていたしゃくなげの花

今まさに、ゴールデンウィーク真っ最中ですね。

皆さんの気持ちもうきうきしていると思います。

この季節は、人間もそうですが植物もいきいきとして様々な花を咲かせています。

自宅にあんな木の枝がしっかりとしており、きれいな花を咲かせるのかなという花を見つけました。

家族に聞いたら『しゃくなげの花』なんだそうです。

ネットで花言葉を調べたら「威厳」「警戒」「危険」「荘厳」だそうです。

花と花言葉が離れているように感じますが、もともとヒマラヤ奥地に咲く神秘的な花で、採取するのが危険だったことからこの花言葉になったのではと、解説してありました。

そう考えると、面白いし、原産地がヒマラヤの花を身近で観賞することができるなんて、人間の文明は改めてすごいと感心していまいます。

一つの花には、いろいろなドラマがあることを知るとまた、違った感じで花を観賞できるのかもしれません。

皆さんの気持ちもうきうきしていると思います。

この季節は、人間もそうですが植物もいきいきとして様々な花を咲かせています。

自宅にあんな木の枝がしっかりとしており、きれいな花を咲かせるのかなという花を見つけました。

家族に聞いたら『しゃくなげの花』なんだそうです。

ネットで花言葉を調べたら「威厳」「警戒」「危険」「荘厳」だそうです。

花と花言葉が離れているように感じますが、もともとヒマラヤ奥地に咲く神秘的な花で、採取するのが危険だったことからこの花言葉になったのではと、解説してありました。

そう考えると、面白いし、原産地がヒマラヤの花を身近で観賞することができるなんて、人間の文明は改めてすごいと感心していまいます。

一つの花には、いろいろなドラマがあることを知るとまた、違った感じで花を観賞できるのかもしれません。

2012年05月01日

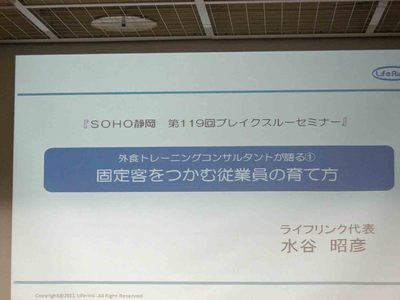

固定客をつかむ従業員の育て方

平成24年4月27日(金)SOHOしずおかのブレイクスルーセミナーがあり、行ってきました。

今回は、『外食トレーニングコンサルタントが語る固定客をつかむ従業員の育て方』と題してライフリンク代表の水谷明彦氏が講演をされました。

水谷氏は、日本マクドナルド株式会社や株式会社はなまるなど長年外食産業の仕事に携わり、現在は外食コンサルタントとして活躍されている方で、今回もその経験かお話をされていたので、その一部を紹介したいと思います。

お客さまが再来店するようにするには、信頼を裏切らないこと。

それには、従業員に“お客様に『また来ていただきたい』と考え行動する”ようならなければいけない。

そこで大切なことは、お店のビジョンを従業員がイメージできることが大切である。

どんなお店にしたいのかを具体的に従業員に伝え、みんなでそのビジョンを達成しようとするようにしなければいけない。

水谷氏がはなまるに在籍中、急激に店舗を増やした後に業績が悪化した時に、当時の社長は新しいメニューなど一切出さずに、徹底的に会社の理念を浸透に力を入れたとか。

その結果、V時回復した事例をお話されていました。

従業員を育てるには、①最低値を高く(マニュアル)決められたことは行う従業員、②平均値を高く(ビジョン)自分で考えて行動する従業員になることが大切である。

それには、教育が大切であり、まず入社したときに歓迎をする。

そして、仕事の意味合いを考える。(お客様にとっての仕事をする事とは? 自分にとっての仕事をすう事とは?)

また、技術を教えるときは“正しい手順を身につけさせ、無意識にできるようになる”様にする。

得てして、従業員の欠点に目が行きがちになりますが、一人ひとりの能力バランスは違うので、そこを指摘するのは時間の無駄である。

それよりも、長所を伸ばして、短所を相殺するように、長所を伸ばすことが大切である。

最後に、従業員の退職防止を行い、育った人材を失わないことがお店が繁栄していくコツだといって講演が終了されました。

その後、交流会で水谷氏にお話をする機会があり、色々とためになることを教えていただき、充実した時間となりました。