2014年11月08日

ツボから見た東洋医学(鍼灸治療)5 「得気」と体内の気の関係

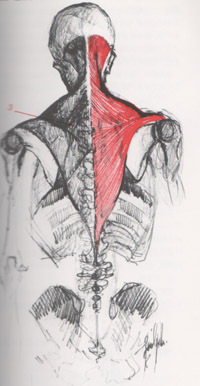

前回は、金属性のハリの登場により、操作性と刺激量が自由にコントロールできることを説明しました。

その中で、ハリの刺激量の目標として『得気(とっき)』というハリ刺激によるひびきについて解説しました。

そして、この『得気(とっき)』は、字を読んでのとうりに“気を得る”と記します。

以前のブログ記事で、人間のはく白い息をみて、古代の人は『気』を外にはき出すと思っていたことを説明しました。

人間は、自然界の影響を受け、またその影響で病気が発症します。

皆さんが身近に感じるのは、花粉症ではないでしょうか。

話を元に戻すと、古代の人も自然の影響を受け、その影響で病気になることを知っておりました。

また雲や人間のはく白い息をみて、同じものと考え、それらを“気”と考えたのです。

気の語源は、人間のはく生き、またはご飯を炊くときに出る白い煙、そして自然界に起こる蒸気などです。

そして、これらは動きます。

自然界と人間は同じ『気』で構成されており、気がしっかりめぐることで、自然界では災害が行なくなり、人間においては病気にならないと考えました。

この気の巡りを良くすれば病気にならないという考えを示した治療法が、みなさんご存じの気功法になりますね。

それで、“体の中の気の巡りが良ければ、病気にならない”という考えであれば、ハリ治療でも気を動かすことができれば、健康になると考えるのが自然の流れでは、ないでようか。

そういう訳で、東洋医学には『気一元論』という考えがあります。

これは、自然界、人間は気によって構成されているという考えです。

ハリ治療も東洋医学の一つとたら、ハリ治療によって『得気(とっき)を得て、気を動かすことが重要になってくる』ことが理解できると思います。

インフルエンザの予防には、体力も必要です。

(公社)静岡県鍼灸師会中部支部 令和元年度 第1回学術講習会が開催されました。

第15回 日本鍼灸師会 全国大会IN静岡

上を向いて歩こう!!

アトピー性皮膚炎に対する鍼灸治療

住み慣れた街で人生90年を生きるための健康長寿戦略

(公社)静岡県鍼灸師会中部支部 令和元年度 第1回学術講習会が開催されました。

第15回 日本鍼灸師会 全国大会IN静岡

上を向いて歩こう!!

アトピー性皮膚炎に対する鍼灸治療

住み慣れた街で人生90年を生きるための健康長寿戦略