2014年09月05日

ツボから見た東洋医学(鍼灸治療)1 ツボという言葉の意味から

これまで、何回か東洋医学の理論を記事として掲載したのですが、正直言ってアクセス数が伸びない・・・・。

そうなると、時折、東洋医学の理論を入れて、後は違う記事を掲載していると、このブログの意味はなんだっただろうと考えてしまう。

そんな、悩みを持ちながら掲載してきました。

試行錯誤をしているうちに、やはり、鍼灸治療について伝えていく必要がありますが、見られる方が読みやすい記事が必要だと思うようになりました。

そして、読む皆さんが誰でも知っている鍼灸のキーワードは何かと考えた時に、“ツボ”という言葉が浮かんできたのです。

色々考えると、鍼灸治療始めは、“ツボ”の発見から始まり、それが中国の思想と結びついて理論が展開されているのです。

ですから、『ツボから見た東洋医学(鍼灸治療)』というタイトルでシリーズ化して、記事を掲載したいと思います。

また、近年は、鍼灸治療と違う“ツボ”が世の中に広がっております。

具体的に言うと、耳つぼ療法と足つぼ療法です。

これらについても、取り上げていきたいと思います。

なお、記事の中には、以前掲載内容も含まれることがあると思いますが、その時には復習だと考えていただき、その点ついてご了承していただきたいと思います。

さて、本題ですが、まずは再度“ツボ”とい言葉から考えてみたいと思います。

国語辞典で“ツボ”という言葉を調べてみると感じで『壺』という言葉ができます。

この『壺』というのは、円形の口があって、その奥が空洞で、食べ物や水を溜める容器であります。

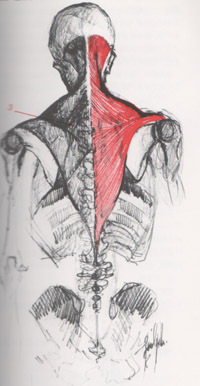

一方、鍼灸治療の用語で、“ツボ”と言う言葉を漢字で書くと、『経穴』となります。

『経穴』これは、「けいけつ」と言います。

この文字を一文字づつ分解して簡単に言うと、「たてに通るあな」となります。

いずれにしても『壺』も『経穴』も、何かが溜まる場所と考えることができます。

或いは、急所みたいに考えることができるのでは、ないでしょうか?

その点も含めて、今後シリーズ化をしていきたいと思います。

お楽しみに・・・

インフルエンザの予防には、体力も必要です。

(公社)静岡県鍼灸師会中部支部 令和元年度 第1回学術講習会が開催されました。

第15回 日本鍼灸師会 全国大会IN静岡

上を向いて歩こう!!

アトピー性皮膚炎に対する鍼灸治療

住み慣れた街で人生90年を生きるための健康長寿戦略

(公社)静岡県鍼灸師会中部支部 令和元年度 第1回学術講習会が開催されました。

第15回 日本鍼灸師会 全国大会IN静岡

上を向いて歩こう!!

アトピー性皮膚炎に対する鍼灸治療

住み慣れた街で人生90年を生きるための健康長寿戦略