2009年07月13日

腹診(ふくしん)について

お腹中は、たくさんの内臓があります。

ですから、内臓の悪い時は危険信号のサインとして、お腹の痛みを訴えることになります。

中には、胸にある心臓の病気(狭心症)が、お腹のミゾオチの周りに痛みがでる場合もあります。

私達は、お腹が痛くなると、自然に痛む場所に手を当てます。

痛い場所に手をあて、痛みを軽くしようという行為は、一般に“手当て”と言われています。

このことを経験しているせいか、日本では、昔からお腹を診察する方法がとられてきました。

これが、“腹診(ふくしん)”です。

現代医学では、腹診を行う場合、ベットで仰向けに寝て、しかも膝を立ててから診ます。

これは、お腹の緊張を緩め、内臓の近い部分にまで手を当てて、様子を観察しています。

一方鍼灸治療(しんきゅうちりょう)では、膝を立てずに伸ばして、お腹を伸ばして、緊張が強い場所を探します。

これは、ツボの考えと一緒で、悪い所があれば、必ずお腹の表面に反応が出てくると考えているからだと思います。

当院では、“夢分流(むぶんりゅう)の腹診”を用いています。

この夢分流は、打針術というお腹に独特の治療をする流派であります。それは、また後日紹介したいと思います。

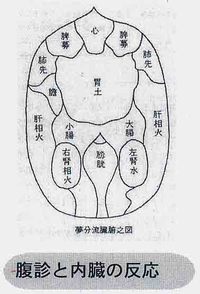

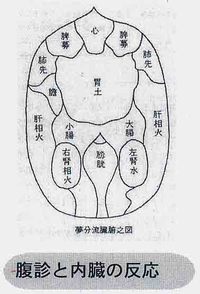

さて、下の図にある“夢分流(むぶんりゅう)の腹診”を見てください。

〈図1〉 〈図2〉

まず、図1(腹診と内臓の反応)は、お腹に内臓の反応が出やすい場所が、記されています。これは、科学的な根拠に基づくものではなく、先人達の経験に基づいて、出来上がったものです。

次に、図2(腹診と身体)には、お腹の中に人間の絵が書かれています。これは、この流派が独特のハリを使い、しかもお腹で全身の治療を行っていたので、お腹の中に身体の部分を当てはめる必要があったと思います。

それだけ、いろんなことを教えてくれる診察方法でもあります。

しかし、当院の治療を受けた方の中には、「どうして、肩凝りや腰痛で治療を受けているのに、お腹を触るのか」と疑問に思う方もいます。

でも、内臓からくる腰痛の場合は、お腹に反応が出るケースもあります。また、ミズオチの辺が張った感じがすると、胸ぐるしいと同時に肩首が凝り、気持悪くなったりします。

そして、下の図でもありますように、先人たちが、頭や肩、腰や足などもお腹で治療している事実があります。

何より、お腹を触ること自体“手当て”となり、それ自体が治療になっていることを皆さんに知っていただきたいと思います。

ですから、内臓の悪い時は危険信号のサインとして、お腹の痛みを訴えることになります。

中には、胸にある心臓の病気(狭心症)が、お腹のミゾオチの周りに痛みがでる場合もあります。

私達は、お腹が痛くなると、自然に痛む場所に手を当てます。

痛い場所に手をあて、痛みを軽くしようという行為は、一般に“手当て”と言われています。

このことを経験しているせいか、日本では、昔からお腹を診察する方法がとられてきました。

これが、“腹診(ふくしん)”です。

現代医学では、腹診を行う場合、ベットで仰向けに寝て、しかも膝を立ててから診ます。

これは、お腹の緊張を緩め、内臓の近い部分にまで手を当てて、様子を観察しています。

一方鍼灸治療(しんきゅうちりょう)では、膝を立てずに伸ばして、お腹を伸ばして、緊張が強い場所を探します。

これは、ツボの考えと一緒で、悪い所があれば、必ずお腹の表面に反応が出てくると考えているからだと思います。

当院では、“夢分流(むぶんりゅう)の腹診”を用いています。

この夢分流は、打針術というお腹に独特の治療をする流派であります。それは、また後日紹介したいと思います。

さて、下の図にある“夢分流(むぶんりゅう)の腹診”を見てください。

〈図1〉 〈図2〉

まず、図1(腹診と内臓の反応)は、お腹に内臓の反応が出やすい場所が、記されています。これは、科学的な根拠に基づくものではなく、先人達の経験に基づいて、出来上がったものです。

次に、図2(腹診と身体)には、お腹の中に人間の絵が書かれています。これは、この流派が独特のハリを使い、しかもお腹で全身の治療を行っていたので、お腹の中に身体の部分を当てはめる必要があったと思います。

それだけ、いろんなことを教えてくれる診察方法でもあります。

しかし、当院の治療を受けた方の中には、「どうして、肩凝りや腰痛で治療を受けているのに、お腹を触るのか」と疑問に思う方もいます。

でも、内臓からくる腰痛の場合は、お腹に反応が出るケースもあります。また、ミズオチの辺が張った感じがすると、胸ぐるしいと同時に肩首が凝り、気持悪くなったりします。

そして、下の図でもありますように、先人たちが、頭や肩、腰や足などもお腹で治療している事実があります。

何より、お腹を触ること自体“手当て”となり、それ自体が治療になっていることを皆さんに知っていただきたいと思います。